Es ist Samstag, kurz vor 6 am Morgen als mein Festnetztelefon klingelt. Am anderen Ende ist meine weinende Mutter, die mir irgendwas von Schmerzen, Krankenhaus und „komm schnell“ erzählt, während ich noch fast schlafe. Das Adrenalin kickt sofort, ich greife zu den Klamotten vor dem Bett und rase zur Wohnung meiner Mutter. Es sind vielleicht 15 Minuten vergangen, aber als ich ankomme, erwartet mich nur die Nachbarin und sagt mir, dass Mutti bereits ins Krankenhaus gebracht wurde. Was genau los sei, wisse sie auch nicht, sie hat nur das Wimmern meiner Mutter gehört.

Ich springe also wieder auf die Fiets und fahre zu dem Krankenhaus, in dem ich meine Mutter vermute. Nach kurzer Suche finde ich sie im Schockraum der ZNA und komme rechtzeitig zu den ersten Untersuchungen. Schnell stellt sich heraus, dass es zum Glück nur eine, wenn auch extrem schmerzhafte, Entzündung der Gallenblase ist, die sofort operiert werden soll.

Es ist Samstag, etwa 11:15, als ich das Krankenhaus verlasse. Während meine Mutter operiert wurde, habe ich ihre Tasche gepackt, in ihrem Zimmer in den Schrank geräumt und gewartet, bis sie aus dem Aufwachraum zurück ist. Wir wechseln ein paar Worte und dann lasse ich sie ihren Rausch ausschlafen.

Seufzend will ich mein Handy aus der Tasche ziehen, finde es aber nicht. Ich muss es in der Hektik zu Hause liegen gelassen haben.

Ich merke, wie sich eine gewisse Wut in mir breit macht, denn ich weiß zu dem Zeitpunkt schon, dass unser großer Traum geplatzt ist.

„Wenn die Loveparade irgendwann mal hier in der Nähe stattfindet, dann gehen wir hin“, hatten wir uns versprochen und heute sollte es mit unseren Freunden soweit sein. Die letzten Wochen drehten sich fast nur noch um Klamotten, Styling, Anfahrt usw.

Und jetzt ist es ca. halb 12 Uhr und von Moers fährt kein Zug mehr nach Duisburg.

Die ersten Tränen kullern mir bereits auf dem Heimweg über die Wangen, die nächsten, als ich deine 2737291 verpassten Anrufe und SMS lese.

Es ist 12 Uhr als ich dich zurückrufe. Nach deiner üblichen Schimpftirade mit lustigen Kosenamen kann ich endlich erklären, was passiert ist. Und so wie du warst, wolltest du sofort zurück und mir beistehen. Ich hab oft gedacht, wieso ich dein Angebot nicht angenommen habe, aber finde keine Antwort. Stattdessen will ich dir nämlich meinen Plan erklären, wie wir uns doch noch treffen können. Laut Internet sollen wohl noch vereinzelt Busse fahren, zwar mit 100 Mal umsteigen und Fußweg, aber das ist es mir wert.

Ich sage dir, dass ich schnell duschen gehe, einen Liter Kaffee in mich schütte und los düse, höre dich grinsen. Es ist dein letztes Lachen in meinem Ohr.

Gegen 13 Uhr stehe ich am Bahnhof, bereit den Bus in Richtung Duisburg zu nehmen. Die Fahrt geht über die Dörfer, aber überall steigen Menschen zu, die dieselbe Richtung haben wie ich. In Rheinhausen muss ich umsteigen, aber die angekündigte Linie und auch die Alternativen kommen nicht. Ich überlege, ob es Sinn macht, zum Bahnhof zu laufen, treffe dann aber glücklicherweise einen Mitarbeiter der DVG, der mich zu einer anderen Haltestelle lotst, ab der Shuttlebusse fahren. Diese sind natürlich so proppenvoll, dass mir hier zum ersten Mal kurz mulmig wird. „Wenn das hier schon so eng wird, wie soll es dann bei den erwartet 1 Millionen Menschen sein?“

Ausgestiegen bin ich am Marientor, ab da kannte ich den Fußweg zu den Zugängen so in etwa.

Es ist 15.39 Uhr, ich versuche dich anzurufen, um zu fragen, wo du bist. Beim ersten Mal geht der Anruf nicht durch, beim zweiten Mal gehst du nicht ran. Überall auf den Straßen ist es proppenvoll und ich bekomme Zweifel, unsere Gruppe in dem Gewimmel überhaupt zu finden. Auch von den anderen Leuten geht niemand ans Handy und antwortet auch nicht auf SMS.

Gut eine Stunde später, ich kann die genaue Zeit nicht mehr nennen, weil es fast unmöglich ist, in seine Taschen zu greifen. Das Handynetz funktioniert eh kaum noch, wer sollte also anrufen. Ich stehe ziemlich weit außen, ein bis zwei Menschen trennen mich von dem Absperrgitter, wo man etwas besser Luft bekommt. Während ich versuche, mich in diese Richtung zu drücken, spüre ich eine Art Druckwelle, die uns von vorne nach hinten erfasst. Nicht soooo krass, dass Menschen umkippen, aber doch deutlich spürbar.

Heute erkläre ich es mir damit, dass die Absperrungen zu diesem Zeitpunkt geöffnet worden sind und sich die Menschen im Tunnel rückwärts bewegen konnten.

Wir haben zwar alle etwas mehr Platz, was die Lage entspannt, aber wirklich vorwärts geht auch nichts.

Vereinzelt gibt es Lautsprecherdurchsagen, aber die sind an meinem Standort unverständlich. Mittlerweile hört man sowieso fast nur noch Polizei- und Rettungsfahrzeuge, die versuchen durch die Menschenmassen zu fahren, was schier unmöglich ist.

„Das Gelände ist überfüllt, bitte begeben Sie sich auf direktem Wege wieder zurück zum Bahnhof!“

Unmut macht sich breit, viele wollen trotzdem weiter, andere sind enttäuscht, weil sie eine lange Anreise hatten und und und…

Um 18.32 Uhr sitze ich auf dem Bordstein, ziehe mein Handy aus der Tasche und will dich anrufen. Ich habe, wie so viele andere kein Netz mehr. Aus dem Augenwinkel sehe ich zwei Mädchen in meine Richtung laufen, beide total verstaubt, dreckig, mit Schürfwunden am ganzen Körper. Eine von ihnen ist so wackelig, dass sie ein paar Schritte weiter einfach umfällt. Ich stehe auf und versuche den beiden irgendwie zu helfen. Dem einen Mädchen drücke ich meine Wasserflasche in die Hand, die Gestürzte frage ich nach Drogen und zu viel Alkohol. Ihre Freundin hat kurz durchgeatmet und mir dann erzählt, was die Beiden an der Rampe erlebt haben. „Jungs haben versucht uns hochzuschieben, aber wir sind einfach plattgetrampelt worden. Da ist was ganz Schlimmes passiert, da sind Menschen gestorben.“

Ich kämpfe gegen mein mieses Bauchgefühl und versuche irgendwo Sanitäter ausfindig zu machen. Gemeinsam ziehen wir die Gestürzte auf den Bürgersteig, denn es kommen immer mehr Menschen aus Richtung Tunnel zurück. Sie sehen genauso zerfranst aus wie die Mädchen, etliche von ihnen weinen und zittern.

Über uns kreisen Hubschrauber, es werden immer mehr Rettungsfahrzeuge und auch Ärzte, die zu Fuß unterwegs sind, nehme ich wahr.

Ich stehe am Bönniger Park, kann in Richtung Tunnel schauen, der inzwischen voller Rettungspersonal ist. Immer mehr Menschen kollabieren, haben Nervenzusammenbrüche, suchen Freunde und Verwandte. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz ‚geh auf keinen Fall zurück, warte lieber hier auf deine Freunde. Bring dich nicht selbst in Gefahr.‘ gesagt habe, meine Wasserflasche weitergegeben oder Taschentücher verteilt habe, gefühlt war es lange Zeit zu wenig. Ich hätte mehr machen müssen, ich hätte dich suchen müssen…

Es ist mittlerweile dunkel, ich wollte zum Bahnhof und dann nach Hause, der Handyakku komplett leer und unterwegs bekomme ich mit, dass der Bahnhof gesperrt ist. Ich quatsche einen Securitymenschen an, ob er eine Idee hat. „Versuch es ab Innenhafen mit einem Taxi, noch stehen da welche“, erklärt er mir und ich hoffe, dass ich nach diesem Kacktag hoffentlich bald zu Hause bin.

Es ist ca. 22.45 Uhr als ich die Haustür hinter mir schließe und den Fernseher einschalten will. Ich sehe das Blinken des Anrufbeantworters und drücke auf den Play Knopf. Mehrere Anrufe von deiner Mutter, die weder dich noch mich erreicht, sich Sorgen macht. Ihre letzte Nachricht ist ein paar Minuten alt „sie ist im Krankenhaus, meld dich, wir machen uns Sorgen um dich“.

Die Fernbedienung fällt mir aus der Hand, wie gelähmt wähle ich die so bekannte Nummer. Deine Mutter erzählt mir schnell, dass sie auf dem Weg ins Krankenhaus sind und auch überhaupt gar nicht wissen, wie es dir geht. Sie ist auch die Erste, die mir sagt, dass zu diesem Zeitpunkt bereits 15 Menschen gestorben und um die 100 verletzt worden sind. Den restlichen Abend verbringe ich im Nebelzustand vor dem Fernseher, immer noch fassungslos über das Erlebte.

Montag, 26. Juli 2010.

Zwei Tage voller Hoffen, Bangen, Warten.

Ich rufe ständig im Krankenhaus an, erreiche niemanden, sitze vor dem Fernseher, scrolle durch Nachrichtenseiten, versuche Informationen zu finden, die es nicht gibt. Zwischen Angst und Verzweiflung bleibt nur das ständige Wiederholen deines letzten Lachens in meinem Ohr.

Dann, am späten Vormittag, klingelt mein Telefon.

Es ist deine Mutter. Ihre Stimme zittert, bricht mitten im Satz. Sie sagt nicht viel – sie muss es auch nicht.

Du hast es nicht geschafft. Deine Verletzungen waren zu schwer. Du hattest keine Kraft mehr.

Ich sitze nur da, stumm, unbeweglich.

Es fühlt sich an, als hätte jemand die Luft aus meinem Körper gesogen. Alles in mir schreit, aber kein Laut kommt heraus.

Ich kann nicht weinen. Noch nicht. Nur starren. Nur fallen.

Du warst mein Buddy in crime.

Und ich hab dich verloren.

Was bleibt, ist ein lähmendes Gefühl der Hilflosigkeit.

Ich war so nah – und doch zu weit weg.

Ich hab dir versprochen, dass wir da zusammen durchgehen. Dass ich komme. Und ich kam. Aber zu spät.

Und da ist diese Scham.

Dass ich jetzt hier sitze, atme, esse, funktioniere.

Während du… nicht mehr kannst.

Dass ich dich nicht finden konnte. Nicht helfen.

Dass ich überlebt habe – und du nicht.

Ich suchte jahrelang nach einer Antwort.

Nach einem Grund.

Nach irgendeinem Sinn.

Aber es gab keinen.

Nur Stille.

Es hat fünfzehn Jahre gedauert, bis ich das Erlebte wirklich verarbeiten konnte.

Jahre voller Rückschläge, durchzogen von den Schatten einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Selbstvorwürfe, die mich nicht losließen.

Depressionen, die mich lähmten.

Panikattacken, die aus dem Nichts kamen und mich zurück in diesen Tag warfen.

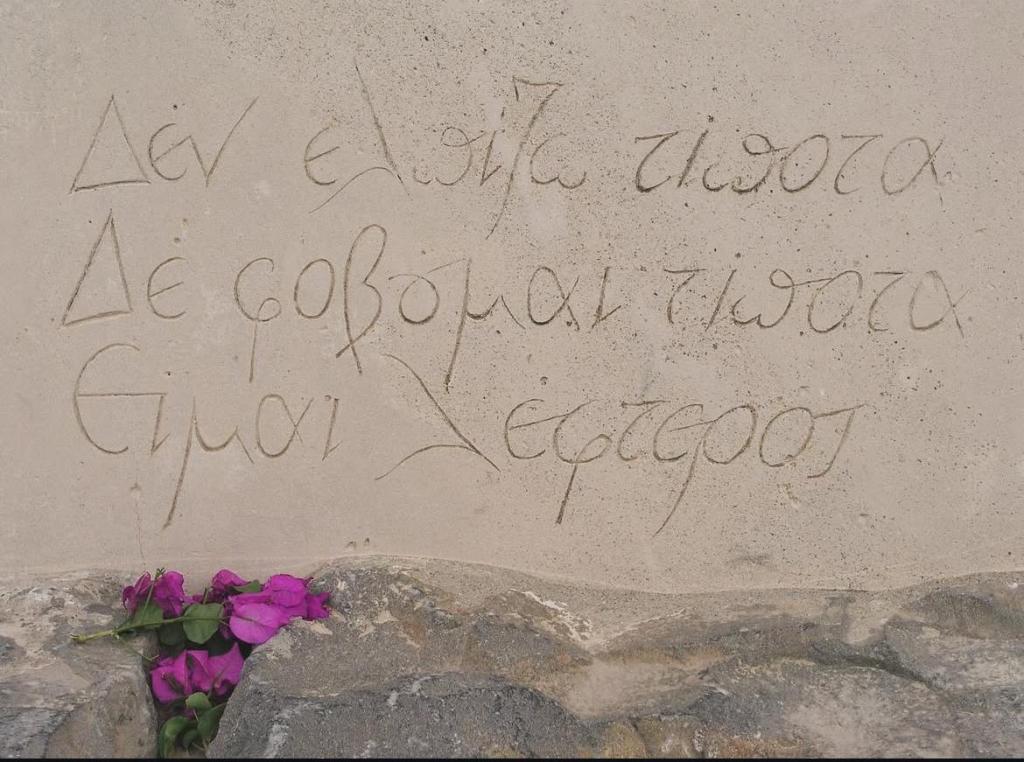

Aber ich habe meinen Weg zurück ins Leben gefunden.

Langsam. Schritt für Schritt.

Und immer mit dem Gefühl, dass du von oben auf mich aufpasst.

Dass du da bist – irgendwie. ❤